灯油ポンプが大変身!心臓のしくみを体感できる理科授業(生物分野)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験!

「ドクン、ドクン…」私たちの胸の中で、休むことなく働き続ける心臓。この小さな臓器が、1日にドラム缶約40本分もの血液を全身に送り出しているなんて、想像できますか?でも、教科書で「心臓には4つの部屋と“弁”があって、血液の逆流を防いでいる」と学んでも、いまいちピンとこない…という中学生は少なくありません。

そんなときこそ、実験の出番です!実は、家庭にある“アレ”を使うだけで、この生命のポンプの精巧な仕組みを、感動と共に体験できるんです。今回は、私が教育実習生と一緒に開発した、灯油ポンプを使った心臓モデル実験をご紹介します。

なぜ血液は一方通行?身近な道具で謎を解け!

ある日、一人の教育実習生が「どうすれば、心臓の『弁』の役割を生徒に実感させられるでしょうか?」と相談に来ました。教科書の図や動画を見せるだけでは、生徒たちの「なぜ?」に火をつけられない、と。

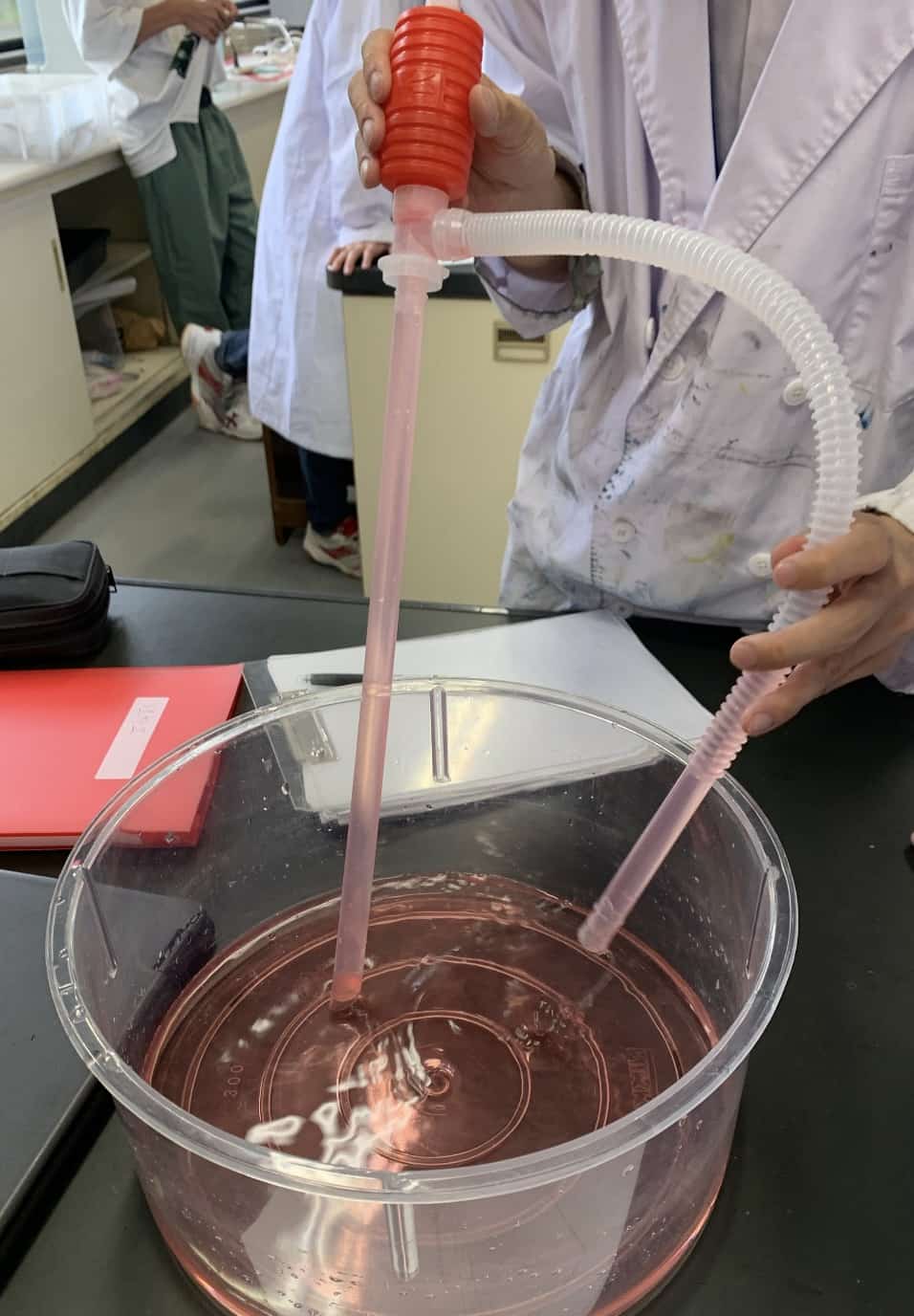

そこで一緒に考えたのが、灯油ポンプを心臓に見立てるというアイデアでした。ポイントは、ポンプの中にある小さな「弁」。これこそが、心臓の働きを理解する鍵だったのです。

実験準備:100円ショップで命のポンプを作ろう

準備するものは、とてもシンプル。ご家庭や100円ショップで手軽に揃えられます。

【準備するもの】

- 灯油ポンプ(2種類):

- ポンプ内の弁を外したもの

- 弁をそのまま残したもの

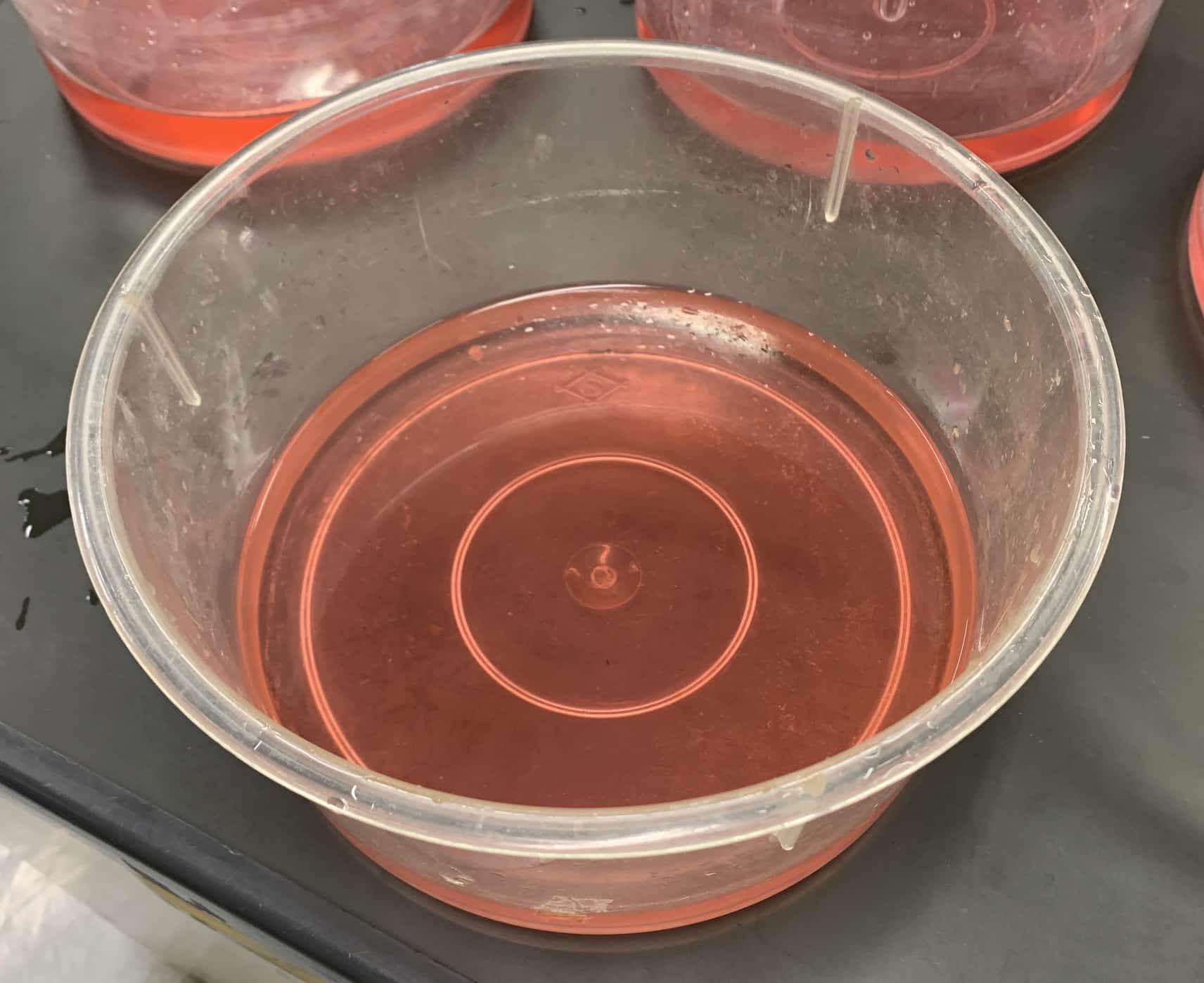

- 水と食紅(赤い色水で血液をイメージします)

- 透明なビーカーや容器(血液の流れを観察しやすくします)

- 受け皿やタオル(机が濡れるのを防ぎましょう)

【実験の手順】

容器に食紅で赤く色付けした「血液水」を準備します。まず、弁を外したポンプを操作するとどうなるか、観察してみましょう。→ ポンプを押しても引いても、水は両方のホースから出たり入ったり…。これでは血液が全身を巡れません。次に、弁がついた通常のポンプで同じように操作します。

→ すると驚くことに、水は一方通行で力強く送り出されます。逆流がまったくありません。これこそが、全身に酸素と栄養を届ける「命の流れ」です!

体感してわかる!「弁」こそが心臓のヒーローだ

この実験の最大の魅力は、「ああ、この弁がなければ血液は循環しないんだ!」という発見が、理屈ではなく体感として得られることです。弁を外したポンプでは行ったり来たりするだけだった水が、弁があるだけで力強い流れを生み出す。この劇的な違いを目の当たりにすると、「だから心臓には弁が必要なんだ!」という納得感が自然に生まれます。相談に来た実習生も「心臓に弁がある本当の意味が、やっと腑に落ちました!」と目を輝かせていました。私たちの体の中では、このポンプと同じ働きをする弁が、1日に約10万回も正確に開閉し、命のリズムを刻んでいるのです。科学的な感動の種は、こんなにも身近な道具の中に隠れているのですね。

【ワンポイント】実験成功のためのポンプ選び

この実験、実はポンプ選びにちょっとしたコツがあります。100円ショップの製品でも十分ですが、メーカーによって弁の見えやすさが異なります。

セリアのポンプ:弁が赤く色付けされており、動きがはっきり見えるので観察に最適です。

ダイソーのポンプ:弁が透明なことが多く、少し見えづらいかもしれません。

もしお店で選べるなら、ぜひポンプの中を覗いて、弁の色をチェックしてみてください。科学の面白さは、知識を覚えることだけではありません。身近なものを使って「なぜ?」を探求し、「なるほど!」と手を打つ瞬間にこそ、その醍醐味があります。ぜひ、ご家庭や授業でこの感動を味わってみてください!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!